「宴会の幹事を任されたけど、席順ってどう決めたらいいの?」

「上座・下座を間違えたら失礼になるのが心配…」

「円卓や和室など、会場の種類によって席順のルールが違うって本当?」

初めての宴会の幹事を任された方や、久しぶりに幹事を任された方にとって、席順の決め方は悩みの種ですよね。

特に、上司や取引先など、さまざまな立場の方が参加する宴会は、失礼のないように席順を決めたいものです。もしマナーを間違えてしまったら、相手に不快な思いをさせてしまうかもしれません。

本記事では宴会幹事必見の上座・下座の席順マナーと座席配置について以下の内容を詳しく解説します。

この記事を読めば、正しい席順の決め方がわかり、自信をもって幹事を務められるようになります。最後までお読みただだき「できる幹事」の仲間入りをしましょう!

景品ショップマイルームでは、忘年会や歓送迎会などのプレゼントにできる景品を約1,000種類以上ご用意しています。メールマガジンに登録すると、今ならおトクな景品の情報を受け取れます。ぜひこの機会にご登録いただき、参加者に満足いただける景品選びにお役立てください。

>>メルマガ登録はこちらindex

宴会における上座・下座とは

宴会の上座・下座は、日本の伝統的な席順のマナーです。目上の方やお客様に対する敬意、もてなす側の謙譲の意味を示しています。

上座は、その宴会で最も重要なゲストが座る席であり、下座は主催者や立場が下の方が座る席です。ビジネスシーンでは会議や商談、会食では円滑なコミュニケーションを促し、信頼関係の構築で重要な要素です。

結婚式や法事などの冠婚葬祭では、伝統や格式に加え、参加者への配慮も大切にされています。

宴会の上座・下座の基本ルール

宴会には、上座に関するいくつかの基本ルールが存在します。ルールを理解しておけば、適切な席順を設定できるでしょう。上座の基本ルールは、以下の4つです。

基本ルールを踏まえ、状況に応じて席順を決めましょう。

1.入り口から一番遠い席

一般的に、入り口から最も遠い席が上座です。出入り口付近は人の出入りが多くて騒がしいため、落ち着いて食事や会話を楽しめないことがあります。そのため、大切なゲストにゆったりと食事や会話を楽しんでもらうには、奥の静かな席がふさわしいとされています。

また古くから日本では「奥の席は外敵から身を守るための安全な場所」と考えられてきました。こうした日本の歴史的背景の名残が、飲み会の座席マナーにも影響を与えています。

ゲストが快適に過ごせるよう、入り口から遠い席に案内するとよいでしょう。

2.会場内で最も快適な席

上座は単に入り口から遠い席であることに加え、会場内で最も快適な席であることが理想的です。例えば、以下のような席が挙げられます。

- 空調の風が直接当たらない場所

- 騒音から離れた場所

- 景観のよい場所

ステージがある場合、余興や司会進行見えやすい席も上座とされています。また、季節や室温によって快適な場所は変わるため、上座の方が心地よく過ごせるように席順を配慮することが大切です。

3.壁に近い席

宴会場では、壁に近い席が上座となるケースもあります。壁に近い席は、背後からの視線を気にせずにすみ、安心感や落ち着きを感じられることが理由です。

格式を重んじる場や、目上の方をもてなす際は、壁に近い席が好まれます。ただし、壁に近すぎると圧迫感があったり、空調の風が直接当たったりするため注意が必要です。

格式やマナーだけでなく、座る方の快適さにも気を配りながら席順を決めましょう。

4.横並びになる場合は中央の席

長テーブルで横並びになる場合、中央の席が上座とされています。中央席は両隣の方と話しやすく、全体を見渡せるため、自然とコミュニケーションの中心となりやすい位置です。

主賓や目上の方を中央に配置し、その左右に役職や年齢順で席を割り当てるとよいでしょう。

ただし、人数が多い場合やテーブルの形状によってはレイアウトの工夫が必要です。中央を複数設ける、入り口からの遠い席に座ってもらうなど、状況に応じた配慮を心がけましょう。

【タイプ別】宴会場の上座

宴会場のタイプによって、上座の配置は異なります。会場のタイプに応じた上座の選び方を把握しておけば、席順をスムーズに決められるでしょう。宴会場のタイプは、主に以下の5つです。

それぞれのタイプでの上座の選び方を解説しますので、幹事として席順を考えるときの参考にしてください。

1.和室の宴会場

1.和室の宴会場

和室の場合は、最も格式が高い席とされる「床の間」の前が上座です。床の間は日本の伝統的な様式美を象徴する場所であり、上座として扱われるのが一般的です。

テーブルが横並びの場合は、主賓を床の間の前に座らせ、そこから左側に2番手、右側に3番手と、順次下げるのが基本です。また、庭園が見える場合は、景色を楽しめる庭園側の席も上座として扱われる場合があります。

どちらを優先すべきか迷った場合は、宴会場の担当者に相談すると安心です。

2.洋室・テーブル席の宴会場

洋室の場合、出入り口から一番遠い席が上座です。ただし、会場のレイアウトによって扱いが異なります。

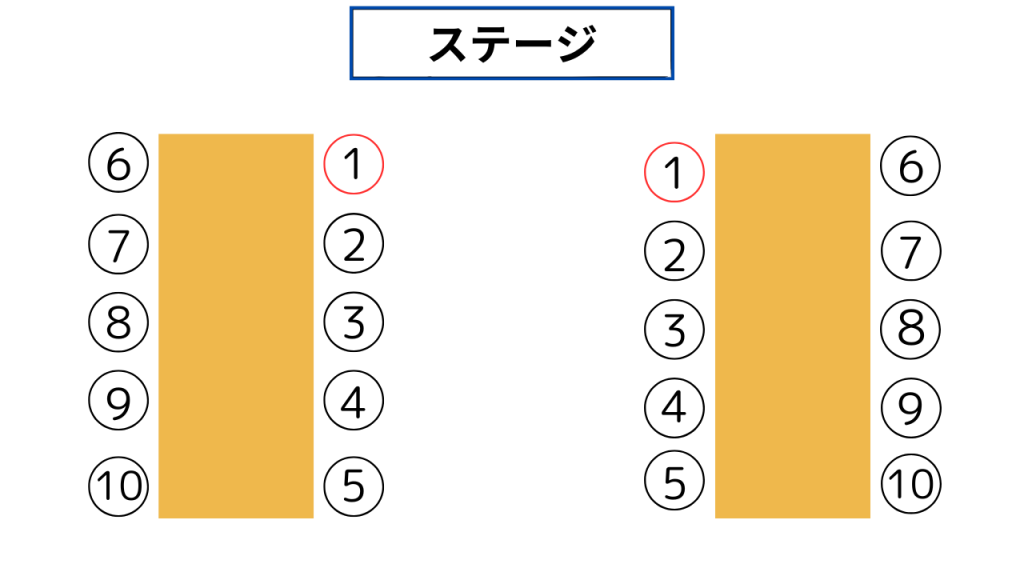

例えば長テーブルの場合、中央が上座となり、そこから両側に向かって席順が下がります。大規模な宴会でテーブルが2列以上になるときも同様に、各列の中央を上座、両端を下座とする考え方が一般的です。ステージがあれば、ステージに近い席が上座、遠い席が下座とされます。

テーブルが複数ある場合は各テーブルの中央を上座とし、参加者同士の交流がしやすいように配置を工夫するとよいでしょう。

丸テーブルの場合は、出入り口に最も遠い「12時の方向」が上座です。この席に主賓を案内するとよいでしょう。

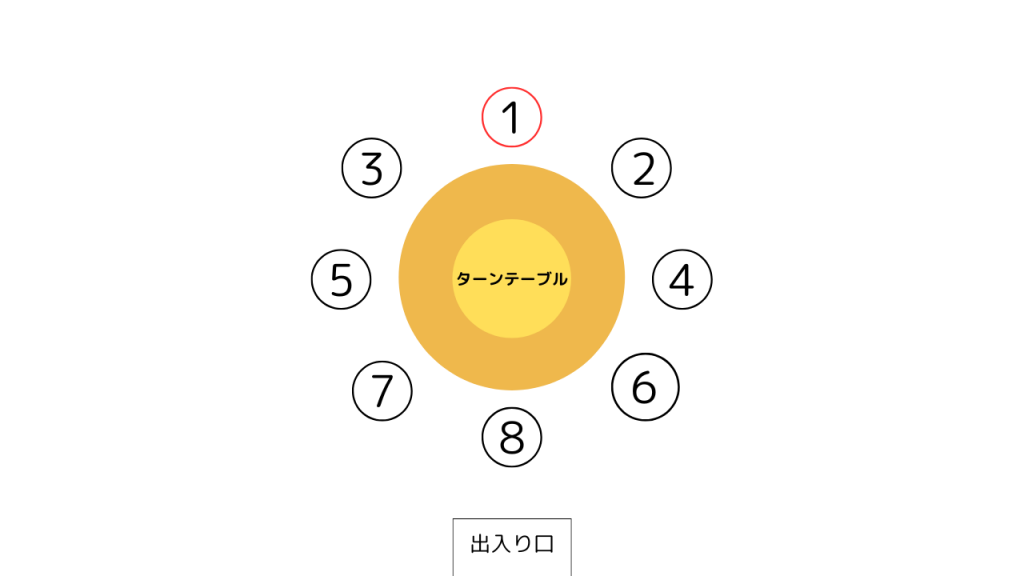

3.円卓のある宴会場

円卓のある宴会場も、出入り口から最も遠い席が上座です。その左隣が2番手、右隣が3番手となり、そこから左右交互に席順を下げていくのが一般的です。

ただし、円卓は「上座・下座の区別がない」とされる場合もあります。ビジネスシーンや目上の方の出席が多いときは、マナーに沿って席順を決めるのが無難です。

また、中国式のマナーが選択されるときには、左右の優先順位が逆になります。あらかじめ会場の担当者に確認しておくと安心でしょう。

なお、ターンテーブルを回す際は、上座の方から時計回りに回すのがマナーです。

4.ソファ席のある宴会場

ソファ席の場合、ソファの形状によって上座の位置が変わります。複数人が座れるソファでは、出入り口から最も遠い端が上座です。また、一人掛けのソファが複数並んでいる際は、中央が上座となります。

会場のレイアウトに合わせて、状況に応じた席順を判断しましょう。

5.立食形式の宴会場

立食パーティーでは、入り口から遠い場所やステージに近い場所が上座とされています。催し物が行われる際は、見やすい位置を意識して主賓の席や立ち位置を決めるとよいでしょう。

新年会や忘年会のようなイベントでは、催し物に加えて景品を用意すると、さらに場が盛り上がるためおすすめです。ぜひ立食パーティーにも取り入れてみてください。

景品ショップマイルームでは、催し物や余興を盛り上げるさまざまな景品をご用意しております。景品選びに迷った際は、お電話でのお問い合わせも承っております。(日・祝を除く)

さらに、最新の景品情報やお得なキャンペーンをいち早く知りたい方は、メールマガジンのご登録がおすすめです。ぜひこの機会にご登録いただき、景品選びにお役立てください。

>>メルマガ登録はこちら【目的別】宴会の上座

宴会の目的により、上座・下座の考え方は少しずつ異なります。そのため、まずは目的を明確にしておくことが大切です。代表的な宴会のパターンは、以下の3つです。

それぞれのケースに応じた、適切な席順の考え方を確認していきましょう。

1.社内の宴会

社内の宴会では、役職や社歴を考慮して上座を決めるのが一般的です。ただし、部署やチーム内でのカジュアルな懇親会では、厳密に席順を決める必要はありません。

親睦が目的であれば、会話が弾みやすいよう席順を工夫しましょう。最低限のマナーを守りつつ、和やかな雰囲気づくりを心がけることが大切です。

2.社外の方を招く宴会

取引先や顧客を招く宴会では、上座・下座のマナーを重視する必要があります。招待した方に敬意を示すため、役職の高い方から上座に案内しましょう。

一方、自社の社員は顧客よりも下座に座るのがマナーです。顧客に失礼のないよう、丁寧な対応を心がけましょう。

3.親しい方との宴会

親しい友人や趣味仲間との懇親会では、上座・下座にこだわる必要はありません。参加者全員がリラックスして楽しめることを大切にしましょう。

くじ引きで席順を決めたり、自由に席を選んでもらったりするのもよい方法です。高齢者や体の不自由な方がいる場合は、席の配慮が必要です。上座に案内したり、立ち座りしやすい椅子を用意したりして、快適に過ごせるようにしましょう。

宴会で上座・下座を決めるときのポイント

宴会での席順は、参加者への心遣いをあらわす大事な要素です。参加者全員が気持ちよく過ごせるように心がけましょう。上座の決め方のポイントは、以下の3つです。

ポイントをひとつずつ確認しますので、席順を決める際の参考にしてください。

1.宴会の主賓を中心に考える

席順を決める上で重要なのは、誰が主賓(ゲスト)であるかを明確にすることです。

歓迎会であれば新入社員や中途入社の社員が、送別会であれば退職者や部署異動する方が該当します。まずは宴会の主役となる人物を最優先にし、席順を決めましょう。

2.幹事は下座に座る

幹事は主催者側の代表であり、下座に座るのがマナーです。一般的には、出入り口に最も近い席が幹事席です。全体の状況を把握しやすく、参加者への対応もしやすいメリットがあります。

料理や飲み物の追加注文などの役割をスムーズにこなせるように、幹事は入り口付近に座るのがおすすめです。

3.役職や年齢を考慮して決める

主賓の席が決まったら、他の参加者の席順を決めましょう。一般的には、役職や年齢が上の方から順に上座に座ってもらうのがマナーです。

ただし、配慮すべきなのは役職や年齢だけではありません。参加者同士の関係性も考慮することが大切です。

例えば新入社員の歓迎会では、緊張してしまう場面もあるため、年齢の近い社員や場を盛り上げるのが得意な社員を近くに配置し、会話が弾みやすいよう席順を工夫しましょう。

宴会で上座・下座を決めるときの注意点

宴会で上座・下座を決める際には、気をつけておきたいポイントがいくつかあります。注意点を守ることで、より心地よい宴会にできるでしょう。主な注意点は以下の3つです。

ひとつずつ詳しく解説しますので、適切に席順を決められるようにしましょう。

1.立場や関係性に配慮する

席順を決める際は、参加者の立場や関係性に配慮しましょう。座席によっては会話が弾まず、気まずい雰囲気になってしまうことがあります。また、交流がない方同士が隣になると、沈黙が続いてしまうかもしれません。

一方で、仲の良い方同士ばかりを近くに配置すると、内輪だけで盛り上がり、他の参加者が疎外感を抱いてしまうこともあります。

参加者全員が楽しめるよう、バランスを意識して席順を決めましょう。また、過去にトラブルがあった方同士は、なるべく離れた席にするといった配慮も大切です。

2.会場のレイアウトと導線を考慮する

会場のレイアウトや導線を考慮することも大切です。これを怠ると、当日の進行がスムーズにいかなくなる恐れがあります。

例えば、長テーブルで座席の間隔が狭すぎるパターンです。隣との距離が近くなり、圧迫感や緊張感を与えてしまうことがあります。その結果、会話がしづらくなる可能性もあるでしょう。

円卓の場合はテーブル間が狭くなると移動しにくくなり、スタッフの導線が妨げられます。料理の提供が遅れ、宴会の進行に支障をきたすこともあるので注意が必要です。

事前に会場の下見するか、ホームページや電話で情報を確認したうえで、導線を意識した席順を考えましょう。

3.参加者の個別事情を配慮する

高齢の方や妊娠中の方、体の不自由な方がいる場合は、それぞれの事情に配慮した席を用意することが大切です。

例えば、出入り口に近い席にする、立ち座りのしやすい椅子を用意するといった対応ができます。個別のニーズに対応すると、参加者全員が快適に過ごせる宴会になるでしょう。

さらに、宴会を盛り上げる工夫として、景品の用意もおすすめです。景品ショップマイルームでは、宴会にぴったりの景品を多数ご用意しております。参加者の年齢や性別に合わせて景品を選べるため、宴会の満足度アップにもつながります。

また、目録やパネル付き景品は、特別感を演出できるうえ、現物を持ち運ぶ手間がありません。

宴会の目玉商品やお役立ち情報は、ぜひ以下のボタンからチェックしてみてください!

>>宴会にぴったりの景品を見てみる